“Von der Schule in die Arbeitswelt – Zur Bedeutung sozialer Dienstleistungen (außer-)schulischer Akteure in der beruflichen Orientierung”

Ein Interview mit Dr. Monique Ratermann-Busse

Ein Interview mit Dr. Monique Ratermann-Busse

Dr. Monique Ratermann-Busse: Die beiden Projekte, auf denen unsere Erkenntnisse beruhen, orientieren sich am Design-Based Research-Ansatz. Der Forschungsprozess verlief in drei Phasen. Jede Phase beinhaltete Austauschprozesse zwischen dem Projektteam und den beteiligten Schulen über die erlangten Erkenntnisse und das weitere Vorgehen.

Dabei wurde in der ersten Phase der Status quo der beruflichen Orientierung an den Schulen erfasst und analysiert. Danach folgte in der zweiten Phase eine Gestaltungs- und Entwicklungsphase, bei der forschungsbasierte Konzepte, Arbeitsmaterialien und Reflexionsinstrumente auf Basis ermittelter Gestaltungspotenziale erarbeitet wurden. In der dritten Phase wurden die entwickelten Produkte an den Schulen erprobt, ggf. im Rahmen eines Re-Designs optimiert und dann im Idealfall implementiert.

Unsere Forschung wurde in engem Austausch zwischen Wissenschaftler*innen und den (außer-)schulischen Akteuren durchgeführt, um die Produkte als Innovationen zeitnah und bedarfsorientiert zu gestalten sowie dafür notwendige Strukturen und Prozesse durch eine co-creative Wissensgenerierung auf- bzw. auszubauen.

Um die Erkenntnisse aus unseren Entwicklungs- und Gestaltungsprojekten nachhaltig zu sichern, stand die Kontextsensibilität im Zentrum unserer Forschung. Die Produkte wurden an konkreten schulischen Kontexten orientiert erarbeitet und in den Schulalltag eingebunden.

Daran anschließend wurde mithilfe verschiedener Austauschformate ein Theorie-Praxis-Dialog mit allen für die berufliche Orientierung relevanten Akteuren gestärkt, wobei theorie- sowie forschungsbasierte und gleichzeitig praxisorientierte Lösungsstrategien und Interventionen thematisiert wurden. .

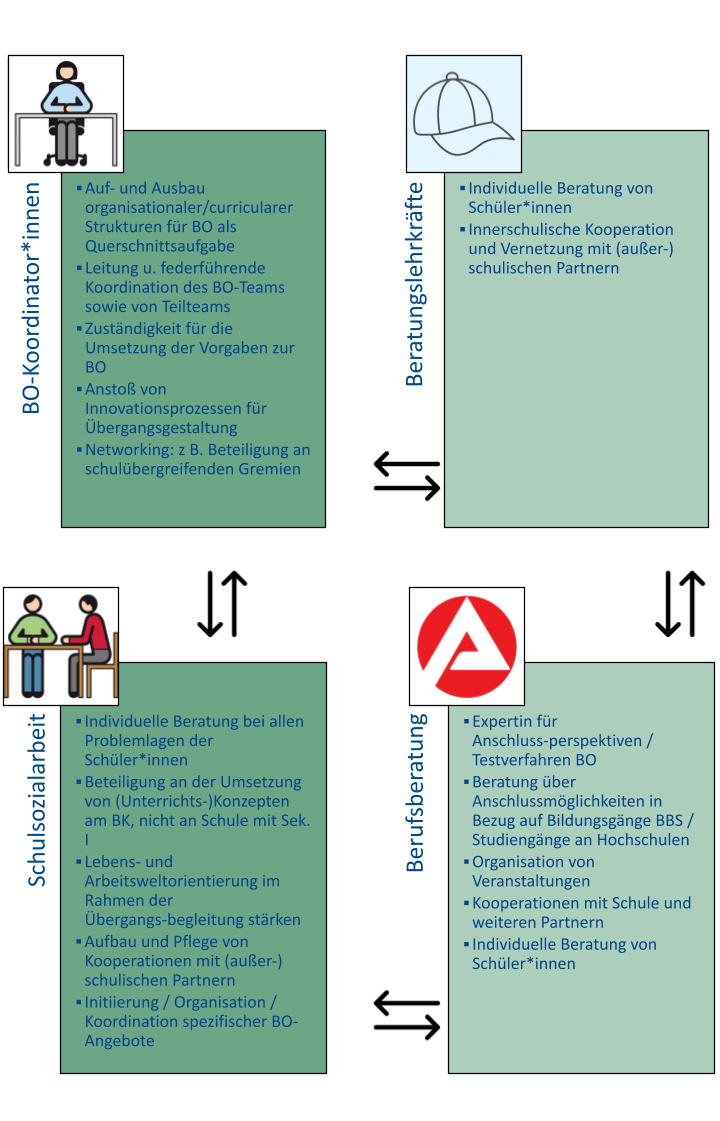

Wir haben die Perspektiven verschiedener (außer-)schulischer Akteure in den Blick genommen, um ein umfassendes Verständnis über die berufliche Orientierung an beiden Schulen zu erlangen. Grundlage unseres IAQ-Reports waren die Interviewdaten von vier zentralen Akteursgruppen, die unterschiedliche soziale Dienstleistungen bei der Unterstützung von Schüler*innen im Übergangsprozess von der Schule in Ausbildung und Beruf erbringen: Koordinator*innen für die berufliche Orientierung, Schulsozialarbeiter*innen, Berufsberater*innen der Bundesagentur für Arbeit und Beratungslehrkräfte.

Dr. Monique Ratermann-Busse ist die wissenschaftliche Leitung des Forschungsschwerpunkts „Bildung und soziale Dienstleistungen – Entwicklung von Organisationen und Qualifizierungsstrategien“ in der Forschungsabteilung „Bildung, Entwicklung, Soziale Teilhabe“ (BEST) am Institut Arbeit und Qualifikation (IAQ). In ihrer Forschungsarbeit beschäftigt sie sich schwerpunktmäßig mit der Gestaltung von Strategien zur Organisationsentwicklung in Bildungseinrichtungen, dem Digitalisierungsmanagement für berufsbildende Schulen und dem Aufbau von Strukturen und Prozessen für die multiprofessionelle Kooperation im Handlungsfeld berufliche Orientierung.

Dr. Monique Ratermann-Busse: Die Koordinator*innen für BO organisieren neben ihrer Lehrtätigkeit insbesondere die Angebote zur Stärkung der Berufswahlkompetenz. und entwickeln das BO-Konzept regelmäßig weiter. Darüber hinaus sind die Koordinator*innen häufig in schulübergreifende Netzwerke eingebunden. Berufsberater*innen fördern die Berufswahlkompetenz, indem sie schwerpunktmäßig in konkreten Beratungsgesprächen mit Schüler*innen gezielt über Berufsfelder sowie erforderliche Qualifikationen informieren. Beratungslehrkräfte und Schulsozialarbeit unterstützen Schüler*innen vor allem an deren individuellen Bedarfen orientiert unter Berücksichtigung ihrer sozialen, familiären und persönlichen Problemlagen. Alle vier Akteursgruppen haben gemeinsam, dass sie die berufliche Orientierung als Querschnittsaufgabe in Schule verstehen, die sowohl im Unterricht als auch in außerunterrichtlichen Kontexten gestaltet wird. Dafür entwickeln sie im Idealfall eine Kooperationskultur, wobei sie auf Augenhöhe und unter Berücksichtigung ihrer professionsspezifischen Kompetenzen zusammenwirken, um Schüler*innen im Berufswahlprozess zu beraten und zu begleiten.

Dr. Monique Ratermann-Busse: Seit einigen Jahren lässt sich zunehmend eine gewisse Orientierungslosigkeit von Schüler*innen im Übergangsprozess beobachten. Daher sollte die berufliche Orientierung noch stärker individualisiert, praxisnah und begleitend gestaltet werden: Das bedeutet, dass BO-Angebote stärker auf die heterogenen Unterstützungsbedarfe der Schüler*innen und deren zum Teil vielfältige Problemlagen zugeschnitten sein müssen – etwa durch gezielte Beratung, individuelle Reflexion über die eigenen Stärken und Schwächen, Erfahrungen in Betriebspraktika oder die Nutzung digitaler Tools zu Verbesserung der Berufswahlkompetenz. Vor allem für die gezielte Beratung sind Akteure mit verschiedenen Professionen und Kompetenzen von zentraler Bedeutung. Zudem braucht es eine enge Kooperation mit externen Partnern (z.B. Berufsberatung, Unternehmen, soziale Dienste), um die Schüler*innen beim Übergang in Ausbildung oder Studium wirksam zu begleiten.

Dr. Monique Ratermann-Busse: Ein zentrales Element zur Unterstützung benachteiligter Schüler*innen ist nach wie vor die Beteiligung an verschiedenen Betriebspraktika. Das wurde auch anhand unserer Ergebnisse der Schüler*innenbefragung an einer der untersuchten Schulen deutlich. Aus Sicht der Schüler*innen helfen Betriebspraktika dabei, die eigenen Stärken und Schwächen besser abzuschätzen sowie die Berufswahlkompetenz zu verbessern und potenzielle Arbeitgeber kennenzulernen.

Da wir mit zwei Schulen in herausfordernden Lagen zusammengearbeitet haben, gab es sehr viele Schüler*innen, die bereits Benachteiligungserfahrungen gemacht haben. Eine intensive Einbindung der Schulsozialarbeit in die berufliche Orientierung halte ich für sehr bedeutsam. Vor allem die individuellen Beratungsangebote der Schulsozialarbeit orientieren sich an den Problemlagen und der Lebenswelt der Jugendlichen. Daher haben die Schulsozialarbeiter*innen häufig einen besonderen Zugang zu benachteiligten Schüler*innen und schaffen einen Raum des Vertrauens, – gerade weil sie nicht wie die Beratungslehrkräfte und Koordinator*innen für BO direkt in Unterrichtskontexte eingebunden sind. Zudem wurde in den Gesprächen mit Schulsozialarbeiter*innen deutlich, dass sie Schüler*innen zum Teil sehr intensiv dabei unterstützen, Praktika zu finden und zu absolvieren.

Dr. Monique Ratermann-Busse: Ich halte die Berufsberatung für einen wichtigen Bestandteil der beruflichen Orientierung an Schulen, weil sie von Expert*innen für Anschlussperspektiven mit spezifischen Beratungskompetenzen angeboten wird und Schulen zusätzliche Ressourcen für die individuelle Unterstützung von Schüler*innen im Übergangsprozess bietet. Darüber hinaus gestaltet die Berufsberatung häufig neben den individuellen Beratungssprechstunden weitere BO-Angebote gemeinsam mit anderen Akteuren aus Kommune und Sozialraum.

Dr. Monique Ratermann-Busse: Innovativ finde ich den Ansatz einer unserer untersuchten Schule, die für verschiedene Bildungsgänge am Berufskolleg das Fach Berufswahlorientierung eingeführt hat. Dafür gab es zwei zentrale Gründe: Erstens werden durch die verbindliche Teilnahme an diesem Fach alle Schüler*innen in ihrem Berufswahlprozess kontinuierlich erreicht und erlangen grundlegende Kenntnisse über verschiedene Berufe sowie die Arbeitswelt. Dabei können die spezifischen Bedarfe benachteiligter Schüler*innen besser erkannt und berücksichtigt werden. Die Einbindung von Themen zur BO in allgemeinbildende Unterrichtsfächer fällt den Fachlehrkräften aufgrund eng getakteter Lehrpläne und fehlender zeitlicher Ressourcen oft schwer. Zweitens können die verschiedenen Standardelemente der beruflichen Orientierung wie die Potenzialanalyse, die in den BO-Programmen der Länder vorgegebenen sind, in dieses Fach integriert werden. Das erleichtert aus meiner Sicht die Koordination und Organisation von BO-Angeboten sowie die Einbindung (außer-)schulischer Akteure wie z. B. kommunale soziale Dienste und das Übergangsmanagement, die benachteiligte Schüler*innen in besonderem Maße unterstützen.

Schulsozialarbeit ist bislang nicht flächendeckend in multiprofessionellen Teams zur beruflichen Orientierung eingebunden. Ich würde mir wünschen, dass hierfür die nötigen Ressourcen bereitgestellt werden und die Schulsozialarbeit fester Bestandteil in der beruflichen Orientierung wird, auch durch ihre feste Verankerung in den verschiedenen BO-Programmen aller 16 Bundesländer.

“Ich würde mir wünschen, dass hierfür die nötigen Ressourcen bereitgestellt werden und die Schulsozialarbeit fester Bestandteil in der beruflichen Orientierung wird, auch durch ihre feste Verankerung in den verschiedenen BO-Programmen aller 16 Bundesländer.”

Dr. Monique Ratermann-Busse

Dr. Monique Ratermann-Busse: Die digitale Transformation beeinflusst die Organisation und Bildungsarbeit von Schulen in zunehmendem Maße und beinhaltet Herausforderungen, aber auch Chancen für die Gestaltung der beruflichen Orientierung. Chancen bestehen darin, die Digitalisierung als Innovationsprozess für die Gestaltung und Unterstützung der beruflichen Orientierung und der Verbesserung von Berufswahlkompetenzen zu nutzen. Inzwischen gibt es zahlreiche Berufswahl-Apps, digitale Kompetenzfeststellungsverfahren und digitale Tools wie VR-Brillen, die berufliche Tätigkeiten sehr realitätsnah vermitteln. Es wird sich noch zeigen, welche Rolle KI bei der Entwicklung von Berufswahlkompetenzen oder der individuellen Unterstützung von Schüler*innen im Übergangsprozess einnehmen wird. Herausforderungen bestehen vor allem in der (Weiter)Entwicklung einer digitalisierten Schulorganisation sowie in der Etablierung einer digital geprägten Schulalltagskultur mit Bezügen zur beruflichen Orientierung im Sinne einer gelebten Digitalität. Die Potenziale der Digitalisierung im Bereich der Schulorganisation werden vor allem mit Blick auf Information, Kommunikation und Kooperation noch nicht voll ausgeschöpft. Divergierende Digitalisierungsprozesse je nach IT-Infrastruktur und digitaler Ausstattung in den Schulen bedingen die Organisation und Interaktion. Die Einbindung von BO-Angeboten in die digitalen Lernmanagementsysteme von Schulen steht noch am Anfang. Die beiden untersuchten Schulen bieten im Ansatz Beispiele für die Nutzung von Digitalisierungspotenzialen. An einer der untersuchten Schulen wurde ein virtueller BO-Raum eingerichtet, in dem Informationen zu Angeboten für Eltern und Schüler*innen bereitgestellt wurden. Die andere Schule nutzt die Homepage, um über offene Ausbildungsstellen zu informieren. Beide Schulen machen ihre Organisationspläne über die Homepage transparent. Eine digitale Verknüpfung (außer-)schulischer Akteure z. B. für das Daten- und Informationsmanagement gibt es – auch aufgrund von Datenschutzproblematiken – nur sehr eingeschränkt. Insgesamt erfolgt der Einsatz digitaler Medien und Geräte eher selten bewusst als etablierte Handlungspraktik aller beteiligten Akteure im Handlungsfeld der beruflichen Orientierung. Hier bieten sich vielfältige Möglichkeiten, die Digitalisierung für die multiprofessionelle Kooperation zu nutzen.

Dr. Monique Ratermann-Busse: Wie Ihre Frage schon suggeriert, werden die Potenziale der Zusammenarbeit nicht immer optimal ausgeschöpft, da beispielsweise die Aufgaben der beteiligten (außer-)schulischen Akteure nicht immer für alle transparent sind und Abstimmungsprozesse in Beratungskontexten dadurch erschwert werden können. Das deutet darauf hin, dass multiprofessionelle Kooperationsstrukturen sowohl auf Schulebene als auch in Kommune und Sozialraum gezielter gesteuert und organisiert werden müssen, um ihre Wirksamkeit zu erhöhen. Es ist wichtig, die Ziele, Rahmenbedingungen und Ressourcen für die berufliche Orientierung in einem partizipativen Prozess unter Beteiligung der (erw.) Schulleitungsebene, von Lehrkräften und weiterem pädagogischen Personal zu klären. In diesem Kontext können kompetente (außer-)schulische Akteure identifiziert werden. Darauf aufbauend ist die Etablierung eines BO-Teams eine zentrale Gelingensbedingung für eine wirksame berufliche Orientierung. Hierbei muss Transparenz über beteiligte Akteure geschaffen werden sowie eine klare Rollen- und Aufgabenverteilung als zentrale Voraussetzung für die Zusammenarbeit auf Augenhöhe bestehen. Die Entwicklung eines Organisationsplans, welcher die BO-Angebote sowie die zentralen Ansprechpartner*innen mit ihren Funktionsbereichen erfasst, ist für die Systematisierung und Koordination hilfreich. Um die multiprofessionelle Kooperation langfristig zu stärken, ist die Entwicklung einer Feedback- und Kooperationskultur von großer Bedeutung, wobei die verschiedenen Professionen Wertschätzung erfahren. Die (erw.) Schulleitungsebene sollte bei der Koordination und Kooperation unterstützend wirken. Zudem können kommunale Koordinierungsstellen oder ein regionales Übergangsmanagement eine zentrale Rolle einnehmen, indem sie versuchen, die verschiedenen sozialen Dienstleistungen sowie die Kompetenzen der Akteure bedarfsgerecht zu koordinieren und zu bündeln.

Wir entwickeln im Projektteam gerade auf Basis der Erkenntnisse aus unseren Werkstätten mit Schulen im Rahmen der Bund-Länder-Initiative „Schule macht stark“ das Gestaltungsmodul „multiprofessionelle Kooperation für die berufliche Orientierung im Übergangsprozess“, welches von Schulen als unterstützendes Instrument für die Systematisierung und Koordination genutzt werden kann. Zudem haben wir verschiedene Arbeitshilfen beispielsweise zur Rollenklärung oder zum Aufbau von organisationalen Strukturen und Prozessen zur beruflichen Orientierung entwickelt.

Vor diesem Hintergrund ist es von großer Bedeutung, die multiprofessionelle Kooperation in Schulen weiter zu stärken und ein flexibles sowie bedarfsorientiertes Agieren durch die Schaffung bildungspolitischer Rahmenbedingungen zu ermöglichen. Dabei ist es erforderlich, zusätzliche personelle und zeitliche Ressourcen des pädagogischen Personals für BO-Angebote zu schaffen, und Aufgabenfelder bildungspolitisch differenzierter zu formulieren.